創新科學教育模式 擦亮“科技嘉定”名片

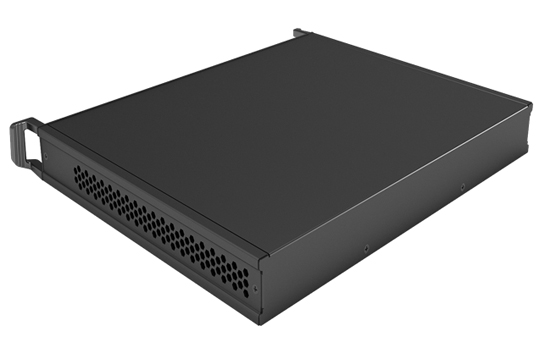

http://www.prostar-power.com2025年05月08日 09:20教育裝備網

嘉定區位于上海市西北部,是一座至今已有800多年歷史的“教化古城”,也是一座產城融合的“科創新城”。

如今,嘉定區正擔負著“上海科創中心重要承載區”的建設重任,聚力“科技創新、智慧交通、融合發展和人文教化”四大高地建設,向著“創新活力充沛、融合發展充分、人文魅力充足、人民生活充裕”的現代化新型城市砥礪前行。

城市因教育而興,教育因城市而盛。近年來,嘉定教育主動對標上海教育現代化和嘉定新城發展戰略定位,秉承“傳承教化之風,镕鑄品質教育”理念,以“科技嘉定”建設為動力,著力構建以學校為主陣地、多方資源協同共進,全學段進階培養的全域科學教育生態體系,努力打造長三角地區有影響力的“高技術層次、高訓練價值、高拓展體驗”青少年科創教育品牌,推動豐富科創資源真正轉化為科學教育實踐。

成果篇

內外聯動

構建全域科學教育生態圈

課程建設漸成體系。嘉定區創新構建了從校內到校外、從基礎到提升的立體化、金字塔形科學教育課程體系。

縱向看,面向全體的普及性課程通過國家課程中的科學類課程的創新實施,融入“科學素養”培育,夯實塔基;面向群體的發展性課程,主要是國家課程的創新拓展,統籌勞動課程、綜合實踐活動和校本課程課時,開發科學教育特色課程,活化塔中;面向個體的創新素養課程,則通過校本課程和綜合實踐活動開設社團類、項目式、專題化的特長賦能課,做優塔尖。

橫向看,校內實現國家課程的高質量落實與校本特色課程的創新開發,以探究式學習、項目化學習、跨學科學習等夯實科學知識、科學研究方法、科學精神等;校外以青少年科創集散地為策源地,構建“擎”課程體系,研發300余門科學課程,形成“普及—升維—高階”三級遞進課程架構,依托區域資源打造的12條科學教育研學線路搭建了開放式科學大課堂,形成了連接學校、社會、家長和學生的“未來學習中心”模式。打通了課內外科學學習通道,有效滿足了學生的個性化發展需求。

教師隊伍配齊建強。教師培育是嘉定科學教育發展的重要推動力。嘉定區多措并舉加強科學教育師資隊伍建設,為科學教育高質量發展提供有力保障。一是聘任科學副校長或導師,為學生帶去科學精神和創新思維的“火種”,目前80%以上學校配備科學副校長,在上海大學嘉定基礎教育集團、中科·嘉一教育集團等已實現全覆蓋。二是著力培養專業師資隊伍,讓教師成為實施科學教育的“發動機”。依托“嘉學院”“嘉研修”等數字平臺,持續開展校園長領導力培養和科技輔導員業務培訓,強化科學教育專題研修。嘉定區現擁有專職科學教師1858人,科技輔導員94名,科學類正高級教師16人。如區教育學院小學科學教研員、正高級教師陳健,榮獲全國優秀教研員和全國實驗教學能手稱號。交大附中附屬嘉定德富中學科學教研組,碩博比例達70%。三是整合優質資源,聚集專業力量。嘉定區教育部門整合中國科學院等科研院所以及青少年科創集散地的專業力量,組建了一支由超過50位科學家和工程師組成的導師團隊,通過“理論技術指導、案例分析、實操練習、教學研討、競賽實踐”的培訓模式,累計培訓科創教師1300余人,不斷提升嘉定教師的科學素養、創新意識與能力。

科學素養整體提升。近年來,嘉定區學生在科學認知、科學思維、科學實踐和科學態度等方面均取得了長足進步,在全國及上海市各類科技競賽中連續三年獲獎數量呈幾何級增長,2023年累計參與人數達12萬余人次,比2021年增長855%。以2024年為例,開展各類科創、科普類活動共67大類199項,有近13萬人次參加,獲國家級別獎項91人次、市級獎項1944人次、區級獎項2868人次。

區域影響持續擴大。嘉定區科學教育的創新實踐獲得廣泛認可,截至2024年底,成功創建6所市級科技教育特色示范校、9所區級示范校、24所特色校及12所科普特色幼兒園,設立20個科技項目布點,全區87所中小學校均獲得上海市綠色學校認證。同濟大學附屬實驗中學與普通小學入選全國首批中小學科學教育實驗校,中科院上海實驗學校入選為全國中小學人工智能教育基地,青少年科創集散地獲評“上海市科創教育基地”等7項市區級榮譽。

案例篇

上海市嘉定區第一中學 |“科創教育金字塔”鑄就創新人才搖籃

上海市嘉定區第一中學作為百年名校和上海市科技教育特色示范校,秉承“安靜、豐富而卓越”的辦學愿景,以“科學至上、爭存圖強”的校風涵養學生心靈,構建了以科學精神培養為核心的全方位育人體系,營造濃厚的科學教育氛圍。

學校構建了分層分類的“科創教育金字塔”——在必修課中做實塔基、在選修課中做活塔中、在研究性學習中做精塔尖。通過聘請院士專家擔任榮譽科技校長、舉辦“嘉懿科學論壇”、開設“院士大講堂”等舉措,將科學精神和科學家精神引入校園,在學生心中厚植“科學報國”的種子。

為拓寬學生科學視野,學校打造了嘉懿創新思維廣場科創空間,聯動復旦大學未來學者計劃和同濟大學苗圃計劃,聯合高校科研院所實驗室和社會實踐基地,構建開放式“學習場”,為科學探究提供多元平臺。

學校鼓勵學生基于實際生活問題開展課題研究,如學生歐陽天貽研發的可食用蔬果水膜技術、王蘇陽運用無人機技術破解福壽螺卵監測難題、潘夢婕通過數據分析解決校園交通擁堵問題等。

經過多年積累,科學教育成為上海市嘉定區第一中學的品牌特色,并形成區域輻射,從高中貫通延伸到中科·嘉一教育集團不同學段所有學校,成為培養未來科學人才的重要基地。

中科院上海實驗學校 | 人工智能叩響科學探究之門

中科院上海實驗學校建校僅8年,已獲評全國中小學人工智能教育基地校、上海市教育信息化應用標桿培育校、上海市科技教育特色學校等多項榮譽。學校將人工智能作為科學教育的重要載體和實踐平臺,構建了“普及、選修、提升”三級科學素養培育體系,讓科學思維和探究能力在現代技術環境中得到培養。

普及層面,學生學習編程、統計學及科技歷史,掌握科學探究的基礎工具;選修層面,打破年級壁壘,開設30門科技類校本課程,其中“機甲機器人編程”和“VR全景與虛擬互動場景搭建”深受學生喜愛;提升層面,主要通過社團活動深入探索前沿科學技術應用。

學校注重將科學理論與實際應用緊密結合,在“小科生態園”里,土壤濕度傳感器實時監測著草莓的生長數據,學生們通過編程自主設計智能灌溉系統,將課本中的氣象學、生態學知識轉化為真實的科學實踐。

校園內隨處可見的電子學習屏和“數智空間”項目,為學生提供了隨時開展科學探究的環境。如初二學生蔡易軒、朱啟睿等運用科技手段,短短半個月制作的學校宣傳片在第五屆全國中小學生電影周展映,通過虛實切換,呈現未來校園構想,展示學生在科學與藝術融合上的創新思維。

嘉定區普通小學 | 將中華優秀傳統文化融入到現代科技素養培育中

作為一所有著百年歷史的老校,普通小學將中華優秀傳統文化精髓與前沿科技融為一體——以“勤誠”百年校訓文化為骨,以“人工智能”和“天文特色”為兩翼,實現了中華優秀傳統文化與科學教育的完美融合。

學校開發了蘊含東方天文智慧的“捕捉星星的巨眼”,基于科學探索視角的“AI在智慧生活”“趣味編程”等特色科學課程,并積極開展館校聯動,與區域內外的天文館、博物館、科技館建立合作,組建“愛上博物館”跨學科項目化學習團隊,系統開發“五大主題”的特色研學課程,引導學生在真實情境中學習科學知識,提升解決問題的能力。

學校科學教育碩果累累:75名學生獲評中國少年科學院“小院士”,榮獲國家級別獎項75項、省市級獎項478項。張成凱同學獲國際發明博覽會“發明創業獎”金獎。

嘉定區菊園幼兒園 | “樂玩慧創”體驗科學探索的樂趣與魅力

菊園幼兒園在“玩科學 樂融合 慧發展”辦園理念引領下,構建以“樂慧”課程文化為核心的科學教育體系,將趣味探索與智慧成長融為一體,即在“樂玩慧創”的文化內核驅動下,以共同性課程為根基,以自然探究與科學游戲為雙翼,打造富有生命張力的成長樂園。

課程建設上,幼兒園立足科學啟蒙視角,將科學探究深度融合到幼兒的一日生活中,開發出版了《手指尖的智慧》《小科學大世界》等幼兒科學活動課程資源,其中項目化實踐活動類23篇、科學原創集體教學活動類28篇、案例分享63篇。持續開展科學家精神引領下幼兒玩科學活動的深度探究與實踐,如“大自然的光影魔術”“小船開起來”“探秘紙飛機”等活動,讓幼兒在玩中動手操作、大膽猜想,體驗科學探索的樂趣與魅力。

為拓寬教育邊界,幼兒園積極搭建多元實踐平臺。借助“校家社協同”,開展“爸爸博士堂”“奶奶試驗田”等特色活動;通過“館園聯動”的“行走的科探營”活動,與嘉定區氣象館、汽車博物館合作開發活動,打破教育空間限制,在真實情境中豐富幼兒的不同經歷與體驗。

三年實踐成績斐然。幼兒在世界頭腦奧林匹克大賽、全國少兒科技創意賽、上海市頭腦奧林匹克創新學習活動創新擂臺賽等比賽中,獲得區級以上榮譽79項;園所獲評上海市科普實驗示范基地、嘉定區科技特色示范園。教師團隊中涌現出區學科帶頭人1名、區優秀骨干教師5名、區優秀科技輔導員3名等優秀人才。

菊園幼兒園守正創新、融古納今,既是對“玩科學 樂融合 慧發展”理念的生動詮釋,也是新時代高質量幼兒園建設探索特色發展道路的有力行動。

嘉定青少年科創集散地 | 連接學校教育與社會資源的關鍵紐帶

嘉定青少年科創集散地作為區域科學教育的戰略平臺,以“政府部門主導、多方參與”的創新治理模式,構建了覆蓋全區的“集中匯聚—分散輻射”科學教育生態,成為連接學校教育與社會資源的關鍵紐帶。

集散地基于“普及—升維—高階”三級架構,開發了差異化科學課程。普及課程面向嘉定所有學生,播下科學種子;升維課程針對有興趣的學生,強化技能應用;高階課程則面向學有余力的學生,培養創新實踐能力。這一“普及+拔尖”雙軌培養體系已成功輻射全國10余個城市,形成具有全國影響力的“嘉定樣本”。

集散地打造“線上線下”融合的科學教育空間,搭建了“擎”課堂數字平臺,不僅有效打通了時空界限,實現了科學教育資源的“人人、時時、處處”可學,還通過智能化分析與推送,為學生提供了個性化學習路徑,成為嘉定區科學教育數字化轉型的重要一環。

集散地不僅是一個場所,更是一種教育理念和機制的創新。集散地整合了來自中國科學院等知名科研機構的專業力量,將前沿科技與基礎教育有機融合,實現了科教資源的高效配置與共享。這種模式有效解決了校內科創教育資源分配不均、師資力量不足以及課程更新滯后等難題。

成立6年來,集散地累計服務27萬人次學生,覆蓋全區中小學,孵化出3500余名國家級別及市級科創競賽獲獎者。26門自主研發課程入選全國典型案例,獲軟著專利39項。通過“大咖公開課”、科創發明大會等品牌活動,集散地為學生搭建了與科學前沿對話的橋梁,讓科學教育走出課堂,融入生活。

作為上海市中小學人工智能教育基地、上海市科普基地,青少年科創集散地不僅解決了“有沒有”的問題,更回答了“好不好”的挑戰,實現了從科普到科創的跨越,從單點突破到系統推進的轉變,從校內封閉到校外開放的拓展,成為嘉定區青少年科學素養培育和創新人才孵化的重要基地。

啟示篇

打造全域科學教育生態圈的“嘉定樣本”

科學教育生態圈是以系統性、協同性為核心,將科學教育涉及的多元主體、資源、制度和文化有機整合,形成動態平衡、相互賦能的育人體系。包括以下四個維度的構成要素:

主體協同,構建多元參與育人網絡。構建以學生、教師、學校為核心,家庭、科研機構、科普場館、企業、政府部門為外圍支持的協同網絡,形成跨領域協作的育人生態。

資源融通,打造立體支撐要素體系。校企社協同聯合,全區開發科學類校本課程100多門,形成校內外資源互補的立體化支撐網絡。

制度創新,完善科學教育治理機制。建立局長牽頭的科學教育領導小組;在科學教育上設立專項經費;構建“科學素養+創新能力”雙維度評價體系;開發質量監測系統,形成政府部門引導、學校主體、市場參與、社會支持的多元協同發展機制。

文化浸潤,營造全域創新教育生態。營造“課程—活動—評價”一體化創新素養培育生態,培養具有“持續學習、批判質疑、實踐探究、協作溝通”科學素養的人才。依托區域科創資源,通過科研浸潤和實踐賦能雙路徑培育教師科學家精神,形成“做中學、研中教”的區域特色,打造以創新文化、互動機制和激勵體系為核心的軟性驅動環境。

嘉定區教育部門負責人表示,科學教育生態圈不僅是教育模式的革新,更是社會協同治理的體現。其本質是通過生態化思維,將科學教育從“孤立育人”升級為“全域育人”,最終實現“教育—科技—人才”三位一體的良性循環,有力支撐教育強區建設,以優質科學教育擦亮“科技嘉定”名片。

(嘉軒)

責任編輯:董曉娟

本文鏈接:TOP↑

首頁

首頁